りんごの音符(14)

ヴァイオリン/北田 千尋さん

ヴァイオリンを始めたのは3歳の頃です。祖母の友人がヴァイオリン教室を開いていて、その方がクリスマスプレゼントに16分の1サイズの1番小さいヴァイオリンをくれました。それが教室に通い始めたきっかけ。

幼稚園の年長の時、新聞社に勤めている父の転勤で広島から東京へ引っ越しました。ヴァイオリンを習った方なら誰もが通る「篠崎ヴァイオリン教本」を書いた方のご息女である篠﨑功子さんに習うことになって。それまでは教室に行ってもジュースを飲んで帰る─というような遊び感覚でしたが「すごい先生に習うんだからしっかりやろう」と幼いながらに気持ちを入れ替えたんです。

家族が音楽関係の仕事ではなかったことも楽しく学べた理由かもしれません。小学5年で広島に戻った後、中学3年のコンクールで1位となり、音楽の道に進もうと思いました。

ヴァイオリンの魅力は何よりも音色の美しさ。一つの音を出しただけで心のひだに触れる感動があります。私はソロ以外にカルテットとしても活動していて、セカンドバイオリンを担当しています。主旋律を弾くファーストバイオリンに対し、セカンドバイオリンは主旋律を支えるハーモニーやリズムを刻む役割です。私の声はどちらかと言うと低いので、中音域を弾いている時に音が自分の声であるように感じることがあります。華やかな高音はもちろん、幅広い表現ができるところも魅力ですね。

現在私が使用するヴァイオリンは1750年くらいに作られたもの。大変貴重なため楽器が目に見える所にないとソワソワしますし、天候や湿度は常に気にしています。日々の細かなメンテナンスは欠かせません。

よく聴く作曲家…。絞るのは難しいですね(笑)。モーツァルトはもちろん、ベートーベンは楽曲から人間性を感じ、ブラームスは大きな森が目の前に広がるような壮大なスケールの曲が多い。ラフマニノフはロマンチックで、精神を病んでいたシューマンの楽譜からは二重人格だったことが感じ取れます。音楽家の人柄や曲の背景を知ると、クラシックはもっと楽しめるようになると思います。

バイオリニストにもさまざまなタイプがいます。楽器を弾くこと自体を楽しむ人もいれば、技術を磨くことに全力を注いだり、楽器の構造に魅力を感じる人も。私はとにかく可能な限り長く、音楽で感動し続けることが願いです。

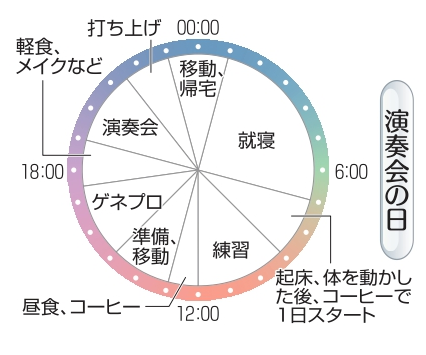

これまで霧島国際音楽祭や宮崎国際音楽祭など各地のさまざまな音楽祭に出演してきましたが、実を言うとアウトリーチ(出前演奏会)の経験はほとんどありませんでした。今回出演させていただいた「青い海と森の音楽祭」では、アウトリーチのメンバーの一人として出演し、1回1回の演奏の大切さや重みに気付くことができました。

私たち音楽家は普段、環境が万全に整った会場で観客を待って演奏するため「自分がいかにうまく弾くか」という事に意識が向きがちです。ですがアウトリーチは、生演奏を初めて聞く人や、もしかしたらその日が最後に聴く演奏会になるかもしれない人たちにも音楽を届ける訳で。少し手を伸ばせば届く距離にいる人にいかに音楽の楽しさを「伝える」か。それがもっとも大事だったのですね。

アウトリーチの意義は大きい。音楽祭を通し、ヴァイオリンを弾くことを仕事とせず、一回の演奏に全力を注ぐ音楽家になりたいと強く思いました。初めて訪れた青森で人生が大きく変わる体験をさせてもらい感謝しています。来年は十和田湖に行く時間があるかな。

(まとめ・長谷川恵子)

「青い海と森の音楽祭」のために結成された「アオモリ・フェスティバル・オーケストラ」による演奏会に出演した北田さん=7月6日、青森市のリンクステーションホール青森

きただ・ちひろ

1996年、広島県出身。広島交響楽団コンサートマスター。桐朋学園大学音楽学部卒。同大学院修士課程修了後にブリュッセル王立音楽院に留学。第7回仙台国際音楽コンクール4位、第1回ブラチスラヴァ舞台芸術アカデミー国際音楽コンクール2位など受賞歴多数。カルテット・アマービレのメンバーとしても活動し、第65回ARDミュンヘン国際音楽コンクール弦楽四重奏部門で3位と特別賞を受賞した。NHKEテレ「クラシック音楽館」などメディア出演も多数

音楽はおもしろい/クラシックの歴史

クラシック音楽は長い歴史の中で少しずつ形を変えてきました。時代ごとに、その時代ならではのおもしろさがあります。

まず「バロック時代」(1600年ごろ~1750年ごろ)は、バッハやヘンデルが活躍しました。音楽はとてもきらびやかで、建物の装飾のように細かく美しい工夫がされています。パイプオルガンやチェンバロの音色はこの時代を代表する響きです。

次の「古典派時代」(1750年ごろ~1820年ごろ)になると、モーツァルトやハイドン、そしてベートーベンが登場します。この時代の音楽は「わかりやすさ」と「バランス」が大切にされました。メロディーは歌のように覚えやすく、伴奏も整理されているため、聴く人が全体の流れを感じ取りやすいのです。シンフォニーやソナタといった今でも有名な形が生まれ、音楽はより親しみやすくなりました。

「ロマン派時代」(1800年代)には、作曲家たちが自分の気持ちを音楽にこめました。ショパンやリストはピアノで人々を感動させ、チャイコフスキーは壮大なオーケストラ曲を書きました。ドラマチックで情熱的な表現が多く、聴く人の心に強く響きます。

1900年以降の「近現代音楽」になると、自由な発想が広がります。ドビュッシーは絵画のような音を描き、ストラヴィンスキーは力強いリズムで観客を驚かせました。クラシック音楽は新しい表現を追い求め、今も進化を続けています。

クラシック音楽は、時代ごとに性格が大きく変わります。好きな作曲家や時代を見つけると、聴く楽しみがもっと広がるのではないでしょうか。

(県吹奏楽連盟監修)