りんごの音符(8)

フルート/松木 さやさん

オーケストラの中で一番高い音を担当するフルートは、華やかに使われることが多いです。楽器に唇を直接付けて吹くので、演奏者の呼吸がそのまま音楽になっていく実感があります。そこが好きですね。街を歩いて耳に入ってくるのはフルートの音。オーケストラを聴きに行ってもまず聴こえてきます。というか聴いてしまう。本当なら演奏全体を楽しめたらいいんですけどね。

小学4年生のときに吹奏楽部に入りました。母が趣味で吹こうと買っていたフルートが家にあって、楽器を持っているなら─とフルート担当になったんです。それまではピアノを習っていました。ピアノ以外に楽器は知らなかったけど、音楽をやってみたいと思ったんです。両親は好きなことを自由にやらせてくれました。ピアノを習っていたおかげで、フルートをすんなり始められたように思います。

東京芸術大学、大学院に進み、在学中の2015年からオーケストラ・アンサンブル金沢に入団しました。23年8月から、東京都交響楽団で首席奏者を務めさせていただいています。オケ奏者に絶対なるぞ!と決めていたわけじゃなくて、演奏会やコンクールなど目の前の課題を一つ一つこなしていったら、音楽家になっていました。音楽がいつの間にか、自分にとって大きな存在になっていたんでしょうね。

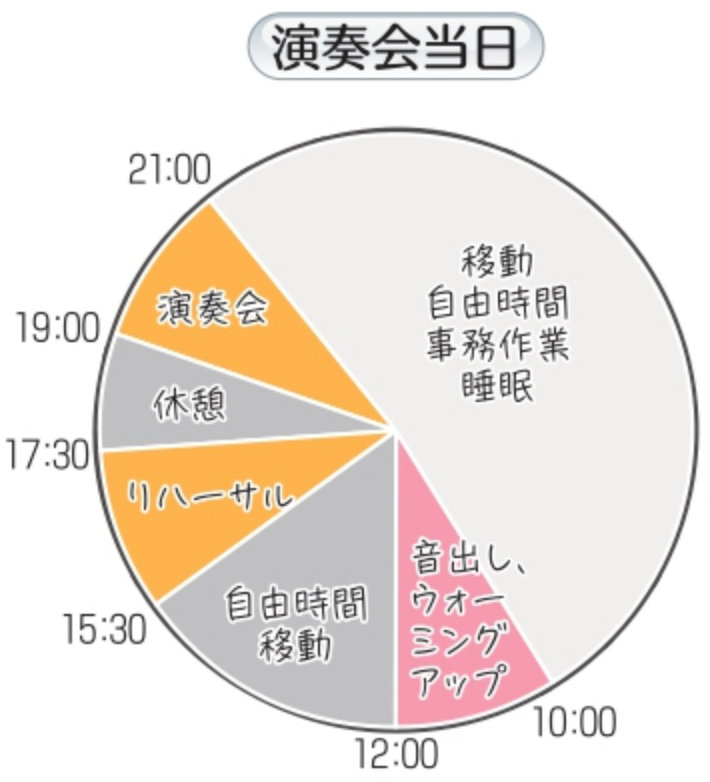

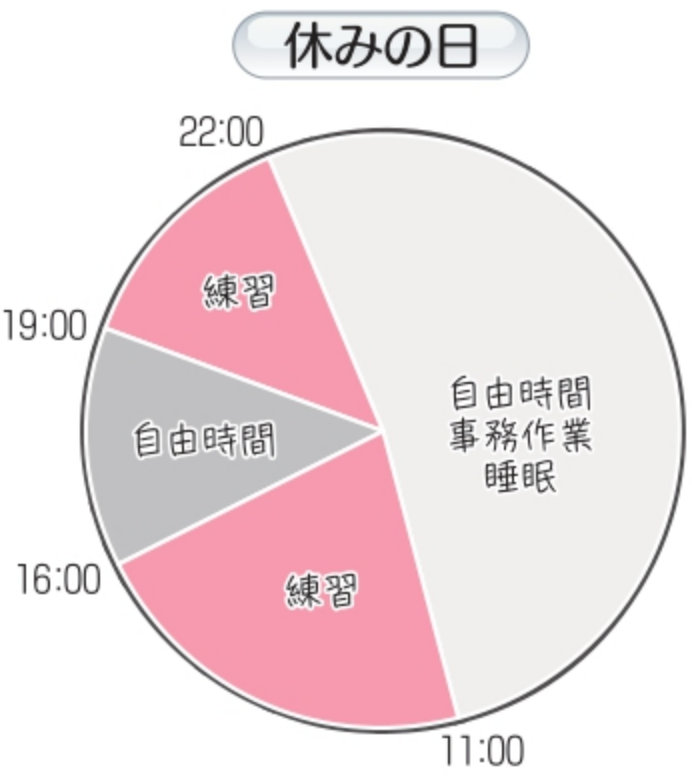

私、心配性なのでずっと練習しちゃうんです。それに、フルートが好きなのにできない自分が嫌。演奏会は今も緊張することが多くて、それでも吹けるようにするには練習するしかないです。お休みの日のスケジュールを見ると何時間も練習してる人みたいになっちゃうけど、楽器をいつも近くに置いて、練習して違うことをして、また練習してと繰り返しています。

フルートを吹くと、中が結露してどんどん水滴が溜まるんです。それで楽器がうまく動かなくなることもあるので、演奏中でも布を巻いた棒で中をお掃除します。演奏していて楽器にトラブルがあると嫌ですからね。特に、すごい長い音を吹いた後や自分が目立つ前には水滴を拭きます。

音楽祭に出ないかと声をかけていただいたときは、私で良いんですか?という気持ちになりました。本当にすばらしい豪華なメンバーの皆さんとご一緒できるなんて。とても貴重な経験ができることを感謝しています。

私が好きな作曲家ドビュッシーの作品も演奏します。ドビュッシーはフルートが活躍する作品をたくさん残してくれていて、作風自体がフルートの音色に触発されているように感じるんです。青森の皆さんにも楽しんでもらえるとうれしいですね。

青森には、2019年に伺いました。リンゴはもちろん、マグロやせんべい汁などおいしいものをたくさんいただきました。青森ねぶたの展示を見に行ったんですけど、すごい迫力ですね!あれが道路を練り歩くんですもんね~。生きているうちに青森ねぶた祭を見たいなと思っています。

東京都交響楽団のコンサートでフルートを演奏する松木さん(写真中央)=2025年1月、東京都のサントリーホール(©Rikimaru Hotta)

まつき・さや

1990年、千葉県生まれ。東京芸術大学、同大学院在学時の2012、13年にかけて、日本管打楽器コンクールや日本木管コンクールなど国内の有名なコンクールのフルート部門で1位を総なめ。15年からオーケストラ・アンサンブル金沢に所属し、23年から東京都交響楽団でフルート首席奏者を務める。東京都在住

楽器を知ろう/フルート

管楽器は現在、唇の振動を発音体とする金管楽器と、リード(葦)やエアリード(空気の振動)を発音体とする木管楽器に分類されていて、今回紹介するフルートはエアリードを発音体とする木管楽器です。音が出る原理はガラス瓶の口に息を吹き当てて音を出すのと似ています。現代のフルートの多くは金属製ですが、一部では木製のフルートも見られます。また、一口にフルートといっても音域の違いによりさまざまなサイズがあり、よく目にするフルート(グランドフルート)のほか、最高音域を担当するピッコロ(ピッコロフルート)から通常の2オクターブ下の音域のコントラバスフルート、さらには4オクターブ下のハイパーバスフルートまで、フルート属には多くの仲間がいます。コントラバスフルートはコンサート等でもたまに使用されることがありますが、数字の「4」のような形状をした大型のもので、初めて目にするととても強く印象に残ります。

エアリードを発音体としたものがフルートの起源だと考えると、約4万年前の動物の骨で作られた笛がそれに相当するのではないかと言われています。

フルートは古くから多くの作曲家に取り上げられていて、フルートが活躍する名曲を1、2曲に絞ることは難しいですが、ビゼー作曲「アルルの女第2組曲」の“メヌエット”は名曲の一つと言えるのかもしれません。

現在では、クラシックのみならず西洋音楽の多くのジャンルで活躍していて、他の楽器ではまねのできない優しく透き通った音色は、聴く人の心を癒します。

(青森県吹奏楽連盟監修)